「主よ、私たちに必要なものをお与えください」

福音書は記録しています。著者ごとに、部分的な相違点はありながらも、主イエスが御自分の働き人を派遣するときには、一貫して、余分な物は何も持って行かないようにと命じられたことを。それは、旅先で必要な物は与えられる。物と状況に頼らず、人にも頼らず、ただすべてを与え、すべてを成し遂げられる神に従うように。主イエスが与えられた力と権能こそが使命を果たす…。という意味が込められているのでしょう。

皆さん、どうでしょうか。強い信仰と従順が求められる言葉です。さすがに、これを文字通りに私たちの生活に適用するには無理がありそうです。それ以前に、私たちは当時の弟子でも、選ばれた七十二人でもありません。これは当時の彼らへの命令なのです…。

後のルカによる福音書22章35節には次のように書かれています。「それから、イエスは使徒たちに言われた。『財布も袋も履物も持たせずにあなたがたを遣わしたとき、何か不足したものがあったか。』彼らが、『いいえ、何もありませんでした』と言うと、イエスは言われた。『しかし今は、財布のある者は、それを持って行きなさい。袋も同じようにしなさい。剣のない者は、服を売ってそれを買いなさい。』」この場面の使徒たちは、ルカによる福音書10章とはまた違う局面を迎えて宣教することになる暗示のようです。

ともかく、「財布も袋も履物も持って行くな」というイエスの命令は、いつまでも、文字通りに守らなければならない命令ではなさそうです。それならお金やその他の持ち物を所有することへの後ろめたさもなくなります。良かったです。

さあ、本当に良かったでしょうか…。持ちたい物、必要な物を持てるなら、私たちはこの先、上手くやっていけるでしょうか。もしかして、財布も袋も履物も持たなかったけれど、「不足したものは何もありませんでした」と言えたあのときの使徒たちこそ、神によって満たされた人、自由な人だったのではないでしょうか。

私たちの働きに、生活に、必要な物は色々あります。なければ困る、心配になるのは確かです。それにしてもそれぞれは道具です。備えられているからと言って、それぞれがそのまま命ではない、何かの結末でもない、道具です。

今、御言葉を読んでいる私たちは、この世の物や道具よりも大いなる、聖なる方に招かれています。この世の何かの比較や気づきによって「乏しい」という類いの焦りの代わりに、私たちがよく知っている言葉で祈ってみましょう。「私たちに必要な糧を今日もお与えください」。そしてこう祈ることによって考えてみましょう。私たちは今どこに向かって、何を求めて生きているか。生きるに必要な道具そのもののためか。あるいはそれぞれの道具を用いてさらに進みたい道、成し遂げたい何かがあるのか。誰かに伝えたい、与えたい、一緒にあずかりたい何かはあるのか…。

主イエスによって派遣された七十二人は、「平和」を伝えるために、町や村に出向きました。神の国が近づいていること、神が与える平和は「ある」ことを告げるのが彼らの使命でした。そしてそれを実行する間に「不足したものは何もありませんでした」と後に彼らは言います。やはり、使命を持つ人には揺れ動かされない、消えない「平和」があるようです。このような姿は、聖書から、信仰の先人たちの言葉から、共通して見えてきます。

「わたしは、自分の置かれた境遇に満足することを習い覚えたのです。貧しく暮らすすべも、豊かに暮らすすべも知っています。満腹していても、空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。わたしを強めてくださる方のお陰で、わたしにはすべてが可能です。」(フィリピの信徒への手紙4・11b〜13)

「主は羊飼い、わたしには何も欠けることがない。」(詩編23・1)

主イエスによる命と平和に招かれている皆さんに、今日も必要な糧が与えられますように。しかし糧そのものよりも神による平和が先行しますように。それを受けて、知り、伝える私たちの教会となりますように。

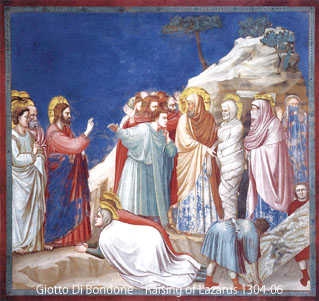

『The Mission of the Seventy』

レオナール・ゴルチエ作 1576年~ 1580年

ナショナル・ギャラリー・オブ・アート