「創り主ファースト」

(ルカによる福音書14・26)

1980年代は、私は日本光電という会社で、医用電子機器を開発する仕事に従事していました。

いっしょに開発を担当したメンバーに、「MEN FIRST」(メンファースト)という言葉を大切に取り組んでいたデザイナーのことを、近年よく思い出しています。

この言葉、一見、差別用語に聞こえ、「いったいどういうこと」と思う面があります。しかし、彼は決して「男性優先」という意味ではなく、「MEN」は男女に関係なく、「人間、人類」という意味だと言っていました。自分たちがデザイン・設計・生産する製品が、第一に人類にとって使いやすい、役立つものにするという意味を込めて、仕事に取り組んでいたのです。

主イエスは、ついて来る弟子や大群衆に向かって「父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、さらに自分の命であろうとも、これを憎まないなら、わたしの弟子ではありえない。」と言われるのです。このみ言葉、「いったいどういうこと」と思い、違和感さえ覚える方がいらっしゃると思います。しかし、主イエスが、真にわたしたち人類を愛し、教えてくださっていることが何であるか祈る中で、御言葉をじっくり聴くことの大切さがあります。そして、救い主イエスの言葉が、すばらしい、普遍的な正義に立った、本物の喜びに招いてくださっていると思うのです。

与えられた聖句は、私たちを愛するがゆえに、主イエスが十字架へ向かう旅の途中で、弟子たち、そして群集へと話された教えやたとえ話の一部です。イエスのこれらの話には、一貫したテーマがあるようです。御国はどんなところかを、たとえをつかって説明し、その御国の喜びに向かって歩むように招いてくださっているようです。

自分の家族や、自分の命を「憎まないなら」という言葉、「憎む」とはそもそもどういうことなのでしょう。自分の家族を愛すること、自分の命も大事にすることは、とても大切なことです。しかし、一番大切なお方が、天と地を創られ、やはり創造された植物、鳥、魚、動物、さらに人間が生きることができる環境、空気をも創り続けてくださっているのです。その全知全能なる創り主を忘れてしまい、家族や自分をファーストにしていないか。

もしそうであったとしたら、家族や自分の命も憎まなければならないと話された言葉もわかってくるように思うのです。

聖書において、御国の様子は、主イエスと人類の婚宴にたとえられていますが、人類を一人残らず、とことん愛してくださっている主イエスとの結婚に向けて、何がファーストなのか大切な心構えがあると思うのです。人間同士の結婚で心の準備、覚悟が必要なように、人類が真の備えをして、イエスとの婚宴、御国へ歩んでいくことが大切になります。

婚宴に招かれているのは、神が愛している人類全員です。ひとりひとりは、この世では、身分は違うし、文化も異なります。身近な家族や、この世の同胞と言われる人々ばかりではなく、自分にとっては敵だと思っていた人だって、含まれます。自分の気の合う人ファーストとか、この世で自分が住んでいる国ファースト、ではないわけです。

今でもたまに見かける1万円札の肖像となっていた福沢諭吉は、自分の子どもたちに「ひびのおしえ」というものを書いていました。その中に「てんとうさまをおそれ、これをうやまい、そのこゝろにしたがふべし。たゞし、こゝにいふてんとうさまとは、にちりんのことにはあらず、西洋のことばにてごつど(GOD)ゝいひ、にほんのことばにほんやくすれば、ざうぶつしゃといふものなり。」(※注(GOD)筆者加筆)という言葉が残っているそうです。日本の近代化に向けた教育機関、慶応義塾のために雇われた英語教師から聖書に触れる機会を得て、福沢諭吉も聖書の言葉に大きな影響を受けていたと想像します。

御国でも、この世においても、創り主ファーストという思いを忘れずに、自分も、家族も、この世のすべての隣人も大切にして、喜び、祈り、感謝して、この時代を歩めますように。

アーメン

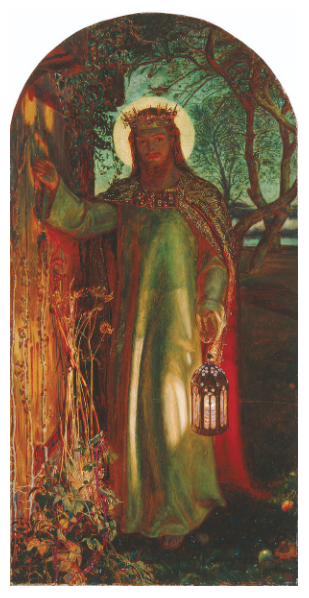

『世の光 The Light of the World』

ウィリアム・ホルマン・ハント作

1851年~1856年

マンチェスター市立美術館

作「聖パウロの回心」(1567年)ウィーン美術館所蔵-520x312.jpg)