神の国はこのような者たちのものである

17 P

「神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる。」

ヨハネの黙示録 21・3c~4

全聖徒主日。この日には会堂での礼拝後、私ども神戸教会の記念墓地に赴き、祈りを献げるのですが、そのときに、いつも私が静かな感動を覚えるのは、墓石に刻まれている信仰の言葉です。「われら 主に ゆだねる」。そして、ヨハネによる福音書第11章の主イエスの約束、「わたしが復活である。このわたしが命なのだ。だから、わたしを信じる者は、死んでも生きる。あなたを生かすのは、このわたしなのだ…!」。このようなみ言葉を想い起こし、信じさせていただきながら、教会の仲間を覚え祈ることができるというのは、まことに幸いなことだと思う。

しかもそこで忘れてはならないのは、「わたしは復活!」というこのみ言葉を、主イエスもまた涙を流されながらお語りになったということです。今日、黙示録を書いたヨハネは、福音書を書いたヨハネとは別人であると見られていますが、「神がわれわれの涙をことごとくぬぐってくださる」と書いたときに、その神ご自身に他ならないイエスが涙を流されたという事実を忘れてはいなかったと、私は信じています(ヨハネによる福音書 11・35)。

愛する礼拝共同体、神の家族の皆さん! 私どもの信じる主イエスというお方は、実は誰よりも死の恐れを、愛する者を失い墓の前で涙する悲しみを、このお方は知っておられました。「わたしが、甦りなのだ。わたしが、命なのだ。」それは決して、悟りきった者の言葉ではなかったのであります。

ヘブライ人への手紙第5章7節は、「キリストは、肉において生きておられたとき、激しい叫び声をあげ、涙を流しながら、御自分を死から救う力のある方に、祈りと願いとをささげ……」と書いています。十字架につけられたそのお方を、父なる神は死人の中から甦らせてくださいました。それは言い換えれば、主イエスご自身が、父なる神に涙をぬぐっていただいたということでしかなかったのです。その意味において、主イエスの復活というのは、永遠の重みを持つ出来事であると言わなければなりません。私どもすべての者の涙をことごとくぬぐい取る、そういう力を持つ出来事であったのです。

あのラザロを墓から呼び起こし、マルタとマリアの涙をぬぐい取ってくださったお方、神ご自身にほかならないお方の頬を濡らした涙は ―このわたしのための涙であったと信じます。あの姉妹の涙をぬぐってくださった主イエスのわざは、たまたま一度だけ起こった、単なるかりそめの出来事であり、昔々ひとりの人が死刑にされて、けれども墓の中から復活したという不思議なことが起こったらしい、などということでは決してなく―今、ここで流れるわたしの涙をぬぐってくださるお方が生きておられるからこそ、救いであり、慰めであるのだと!

「わたしはアルファであり、オメガである。初めであり、終わりである」(ヨハネの黙示録21章6節)。そうです、神を信じるとは、言い換えれば、過去のことも現在のことも、そして将来のことも永遠に亘って神がすべての支配者でいてくださる、と信じることです。しかも、その神の永遠のご支配が、あのイエスというひとりのお方によって啓き示されたのだ、と。「神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとくぬぐい取ってくださる」。

神ご自身のみ声を聞きながら、ヨハネはここで、自分たちの涙をぬぐい取ってくださる、神のみ手の感触すら思い浮かべたに違いない。神は、このようなお方なのだ。あの主イエスのお姿を見れば、分かるだろう? 悪魔が世界を支配しているのではない! 黙示録の表現で言うならば、獣の支配がどんなに力を持っているように見えたとしても、「アルファであり、オメガである、初めであり、かつ終わりである」神のご支配だけが、最初から最後まで、永遠にわたって貫かれるのだ―最後の最後に、すべてを完成させてくださる神を信じるなら、たとえどんな涙を流すことがあったとしても、望みをもって待ち、立ち続けることができるのだ、と。アーメン。

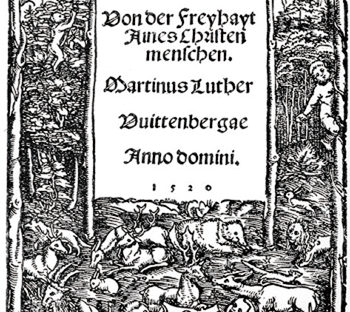

イエス・キリストの復活

ラファエロ・サンティ/1499年~1502年

サンパウロ美術館蔵

ロンドン、ナショナル・ギャラリー所蔵」-520x312.jpg)